©ESA

Arrêt du partage des images « micro-ondes » produits par les satellites militaires défilants américains : quels impacts pour l’observation et la prévision des phénomènes cycloniques ?

09/07/2025Initialement prévu pour le 30 juin 2025, l’arrêt du partage des images « micro-ondes » issues de plusieurs satellites américains défilants est désormais annoncé par les services militaires américains pour le 31 juillet 2025 pour des raisons de sécurité informatique. Quels seront les impacts de l’absence de ces données pour le suivi de l’activité cyclonique sur le bassin Atlantique ?

Points clés à retenir

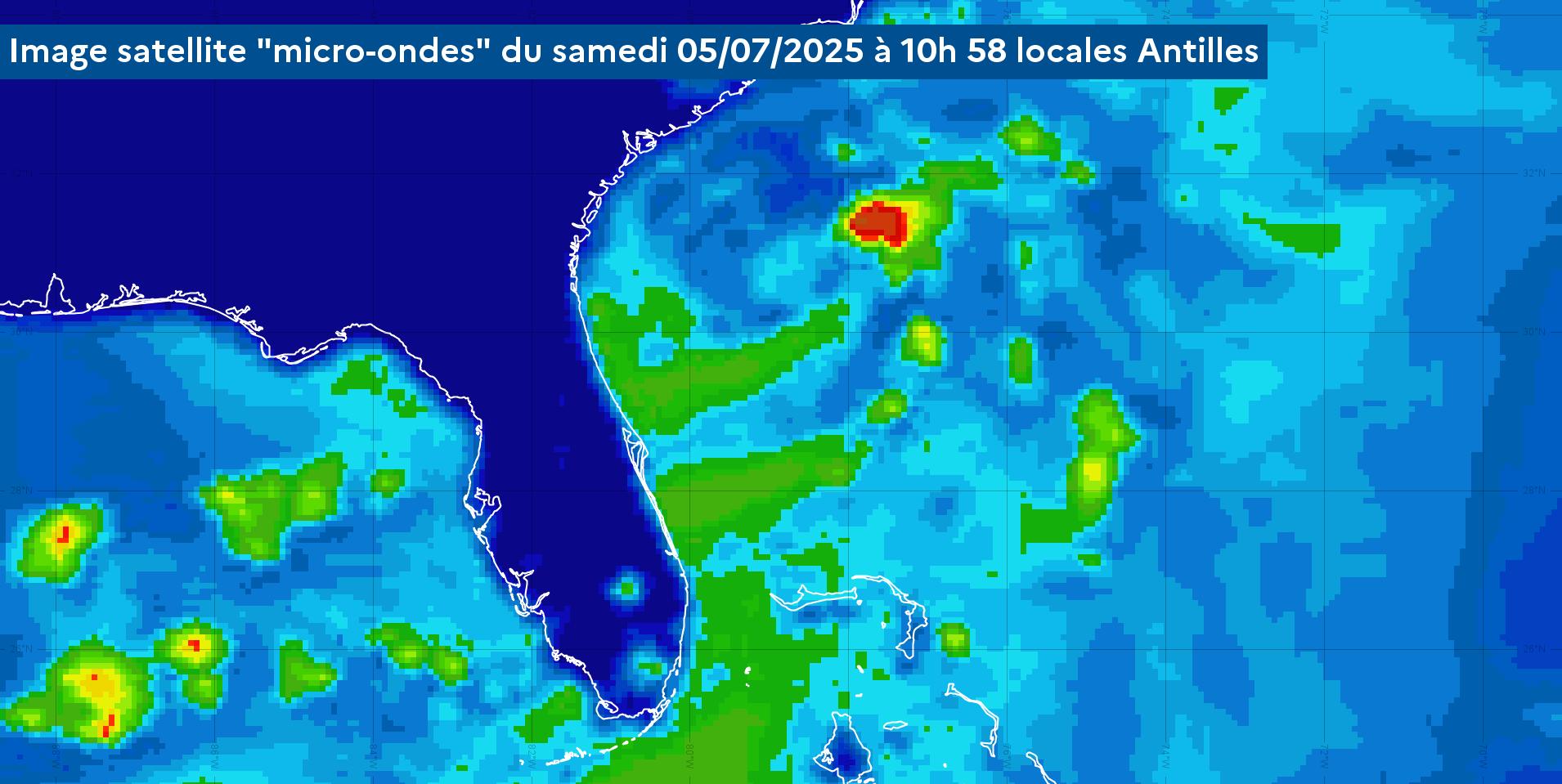

- Le positionnement et le suivi des phénomènes cycloniques reposent notamment sur des images satellites «micro-ondes» produites à partir de technologies embarquées sur des satellites civils ou militaires américains et européens.

- L’annonce de l’arrêt du partage des images « micro-ondes » issues de plusieurs satellites militaires américains défilants a généré des questionnements au cours des derniers jours.

- L’arrêt de ces transmissions pourrait avoir temporairement des conséquences concrètes et regrettables, mais bien d’autres sources de données sont toutefois disponibles pour assurer le suivi des phénomènes cycloniques et alimenter les modèles de prévision du temps.

- Les données produites par les satellites géostationnaires américains ne sont pas concernées par l’annonce récente. Météo-France dispose également des données des satellites européens Meteosat, ainsi que de son propre réseau de radars météorologiques, et la veille cyclonique restera pleinement assurée durant cette saison cyclonique sur le bassin Atlantique.

- A plus long terme, Météo-France se tient prêt à faire face à tout type de scénario pour assurer la veille cyclonique pour les territoires français des Caraïbes, à l’instar de ce qui se pratique dans d'autres régions du monde.

Les images satellites « micro-ondes », c’est quoi ?

Les satellites défilants équipés de capteurs appelés « imageurs micro-ondes passifs » ont la capacité, de détecter des structures nuageuses particulièrement intéressantes pour le positionnement et le suivi de phénomènes cycloniques (positionnement du centre du système, évolution de sa structure…), de jour comme de nuit. Ces données alimentent les modèles météorologiques de prévision numérique du temps, qui calculent les états actuels et futurs de l'atmosphère à l'aide d'ordinateurs d'une énorme puissance et sur la base de données mesurées localement et par télédétection (satellites, radar). Plus l’analyse de la situation initiale est précise, et plus la prévision pour les jours suivants sera fiable. Les données satellites « micro-ondes » concernées par cette annonce ne constituent toutefois qu’une petite partie des nombreuses données ingérées par les modèles de prévision numérique du temps. Ces données « micro-ondes » représentent par exemple moins de 1% des données d’observation satellite qui alimentent le modèle numérique français ARPEGE. Malgré cette altération partielle de la couverture géographique mondiale avec des données « micro-ondes », il existe encore un très grand nombre de données disponibles pour initialiser ces modèles de prévision.

©ESA - Image produite par Météosat 1

Quels impacts pour le suivi de l’activité cyclonique ?

Avec l’arrêt programmé du partage des données produites par ces satellites militaires américains en fin de vie, et avant l’arrivée des données micro-ondes des satellites civils américains de nouvelle génération (voir chapitre « perspectives »), la quantité de données satellitaires « micro-ondes » va diminuer assez significativement. Seuls les satellites défilants européens et civils américains fourniront en effet ce type de données. Voici les principales conséquences identifiées :

-

La qualité des données de prévision fournies par les modèles de prévision numérique du temps qui servent à simuler l’évolution d’un cyclone pourra être temporairement légèrement altérée.

-

Certaines structures nuageuses internes de phénomènes cyclones pourront éventuellement être identifiées plus tardivement, comme un cycle de remplacement du mur de l’œil par exemple, ou moins précisément (positionnement du centre du système plus approximatif), par les prévisionnistes en charge de l’analyse et de la prévision des phénomènes cycloniques.

Quelles sont les autres données qui permettent le suivi de l’activité cyclonique ?

Pour suivre l’évolution d’un phénomène cyclonique, de nombreuses données d’observation sont à la disposition des prévisionnistes, dont notamment les données issues des satellites géostationnaires, ainsi que les données radars météorologiques qui sont des équipements précieux pour ce type d’activité.

Les satellites géostationnaires

Les satellites géostationnaires, situés à très haute altitude, observent continuellement la même zone géographique. Ils délivrent des images toutes les 10 à 15 minutes avec une résolution spatiale allant de 500m à 3 km, en fonction du satellite et du capteur. Ils permettent de voir l’évolution dans le temps, de jour comme de nuit, des phénomènes météorologiques (cyclones, cellules orageuses), dans plusieurs bandes de fréquence (infrarouge, visible…). Une flottille de satellites opérés par les différentes agences (NOAA, Eumetsat …) permet de couvrir la surface terrestre.

Les données produites par les satellites géostationnaires américains GOES ne sont pas concernées par l’annonce récente de l’arrêt du partage de données et continueront à être diffusées aux services météorologiques internationaux. De plus, l’océan Atlantique est également couvert par les satellites européens Meteosat qui, même en limite de domaine, permettent de couvrir l’arc antillais. Enfin, il convient de noter les données produites par les satellites géostationnaires américains (Satellites GOES) sont directement captées par des antennes spécifiques, basées à Lannion pour le satellite GOES en position Est (75°W), et à Tahiti pour le satellite GOES en position Ouest (137°W). La réception directe de ces données permet pour Météo-France de s’affranchir d’éventuels problèmes de mise à disposition de ces données.

Les radars météorologiques

Les radars météorologiques permettent de localiser de manière extrêmement précise les précipitations (pluie, neige, grêle), et de mesurer leur intensité en temps réel. Répartis sur l’ensemble du territoire national dans l’hexagone et en outre-mer, ils ont une portée d’environ 200 km pour la mesure, et jusqu’à 400 km pour la détection des phénomènes dangereux.

Dans le cadre du suivi d’un phénomène cyclonique, ils sont particulièrement utiles pour positionner au kilomètre près le centre d’un cyclone lors de son approche finale, et détecter l’activité pluvieuse intense générée par ce cyclone. Aux Antilles, Météo-France opère deux radars, situés en Martinique et en Guadeloupe, et bénéficie également de la présence d’un radar à Saint-Martin et d’un autre à la Barbade.

Perspectives

Les satellites américains défilants de nouvelle génération, qui possèdent l’équipement nécessaire pour produire des images satellites de type « micro-ondes », sont progressivement mis en orbite. Le premier d’entre eux, le satellite WSF-M (Weather System Follow-on Microwave) a été déclaré opérationnel en avril 2025. Il produit des données micro-ondes de bien meilleure qualité par rapport aux satellites d’ancienne génération. Il faut désormais attendre que ces données soient elles-mêmes déclarées opérationnelles pour qu’elles soient diffusées vers les services météorologiques internationaux et intégrées dans les chaînes de traitement. On mentionnera également l'arrivée prochaine des données de l'instrument MWI embarqué sur le satellite européen Metop-SG, qui sera lancé en août 2025 par Ariane. Il convient donc de souligner qu’aucune menace n’a été formulée vis-à-vis de la stabilité à long terme de la transmission de ce type de données.

Enfin, il est important de rappeler que le National Hurricane Center (NHC) a confirmé le maintien, pour la saison cyclonique 2025, de son activité en termes de Centre Météorologique Régional Spécialisé pour la veille et le suivi cyclonique sur le bassin Atlantique (Océan Atlantique, Mer des Caraïbes et Golfe du Mexique). A plus long terme, et si une évolution significative des moyens consacrés par le NHC à la veille et à la prévision cyclonique sur les Caraïbes devait être annoncée, les services locaux et centraux de Météo-France se tiendraient prêt à mobiliser les ressources nécessaires pour prendre le relai en matière de suivi cyclonique, à l’instar de ce que Météo-France assure déjà dans d’autres bassins cycloniques, tels que le sud-ouest de l’océan Indien (où Météo-France assure la responsabilité de Centre Météorologique Régional Spécialisé pour les cyclones) ou le Pacifique (direction interrégionale de Nouvelle-Calédonie).

Annexe : pour en savoir plus sur les images micro-ondes

En traversant certains nuages qui masquent les structures internes des phénomènes cycloniques, les satellites défilants équipés de capteurs appelés « imageurs micro-ondes passifs » ont la capacité de détecter des structures nuageuses particulièrement intéressantes pour le positionnement et le suivi de phénomènes cycloniques (cycle de remplacement du mur de l’œil, positionnement du centre du système, asymétrie, etc.), de jour comme de nuit.

Cette technologie est embarquée sur les satellites militaires américains (Defense Meteorological Satellite Program) en fin de vie (F16, F17, F18), les satellites américains civils opérés par la NASA (SIOMI NPP, NOAA-20, NOAA-21) et les satellites européens (Metop-B, Metop-C).

Les satellites défilants ont une orbite à basse altitude et survolent une même zone géographique uniquement 2 fois par 24h à nos latitudes, au contraire des satellites géostationnaires qui permettent, eux, de couvrir une zone fixe avec une réactualisation très fréquente des images disponibles. C’est donc l’association de ces satellites défilants qui permet de garantir une bonne couverture géographique mondiale avec des données « micro-ondes ».

Ces données peuvent être reçues par des antennes satellites spécifiques. Météo-France possède trois de ces antennes en outre-mer qui sont localisées à Papeete (Polynésie française), Cayenne (Guyane) et Saint-Denis (La Réunion), ainsi qu’à Lannion, siège du Centre de Météorologie Spatiale de Météo-France, ce qui permet l’acquisition directe des images issues des satellites défilants américains.

Actuellement, Météo-France assimile dans les modèles de prévision numérique les données Micro-ondes des satellites européens américains, japonais et chinois. Si les données micro-ondes constituent 21% des données satellitaires assimilées dans le modèle ARPEGE, les satellites concernés par l'arrêt du partage des données représentent moins de 1 % des données satellitaires assimilées dans le modèle ARPEGE.